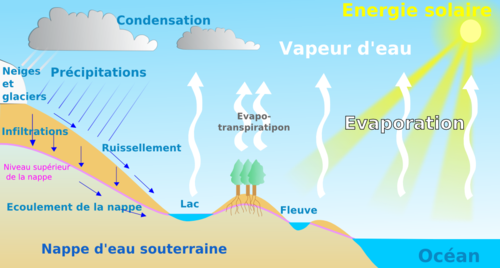

Le cycle de l'eau (ou cycle hydrologique) est un modèle représentant les flux entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou gazeuse, sur Terre: les océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes souterraines, les glaciers. Le « moteur » de ce cycle est donc l'énergie solaire qui, en favorisant l'évaporation de l'eau, entraîne tous les autres échanges.

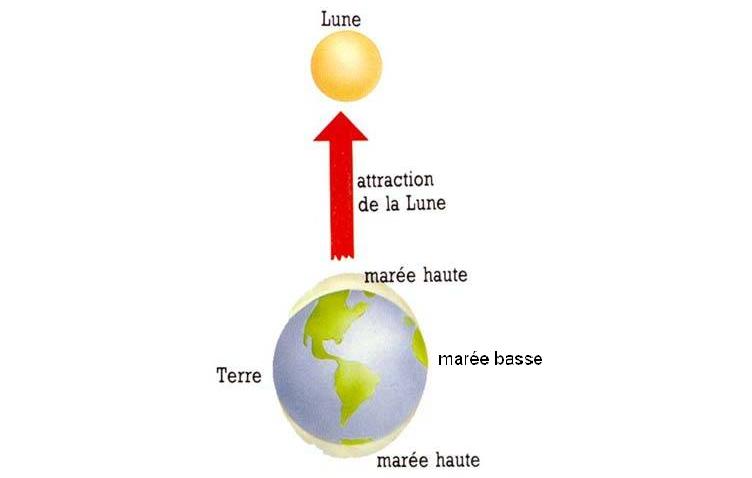

On peut distinguer deux types de courants sous-marins qui sont les courants de marées et les courants marins. Les courants de marées sont ceux que l'on rencontre dans l'embouchure des fleuves ou des côtes, tandis que les courants marins sont les courants que l'on rencontre au large des côtes. Les marées sont dues à la déformation de la surface des océans par suite des attractions combinées des autres corps célestes. Or, l'attraction gravitationnelle étant inversement proportionnelle au carré de la distance, l'astre attire plus fortement les masses (liquides et solides) proches. L'astre causant les marées sur Terre est donc la Lune. Il s'ensuit une déformation de la surface des mers, causant les marées (voir schéma à droite).

Du point de vue écologique, il faut savoir que les usines marémotrices sont dangereuses pour l'écosystème, car elles empêchent les gros poissons de remonter le fleuve. De même, les barrages hydroélectriques bloquent la "circulation des espèces" et dérèglent la faune et la flore: Un écosystème sub-naturel et plus ou moins équilibré se reconstitue dans ces zones plus ou moins rapidement (en l'espace d'environ 30 ans, l'écosystème serait recréé à 99 %, y compris en aval dans les anciennes zones asséchées). Néanmoins, cet écosystème n'est jamais identique à celui d'origine : la disparition des courants en amont, et la très forte diminution du débit en aval, ainsi que la disparition ou le lissage des débits saisonniers provoque généralement la disparition de certaines espèces autochtones. De plus, une étude publiée en septembre 2008 a confirmé aux USA que dans les bassins-versant, les milieux artificiels que sont les lacs de retenues étaient beaucoup plus propices au développement d’espèces aquatiques dites “ invasives ” que les lacs naturels. Mais un barrage peut aussi avoir de bonnes conséquences comme l'accueil d'oiseaux migrateurs et la création d'un lieu de reproduction de certaines espèces aquatiques.

De plus, un défaut de conception ou d'entretien peut conduire à une catastrophe : si le barrage cède alors que la retenue d'eau est relativement importante, un raz-de-marée peut déferler sur les populations vivant en aval, plus ou moins canalisé par la topographie du cours d'eau sur lequel le barrage était implanté. (voir l'article Catastrophe). En France, une telle catastrophe a eu lieu en 1959 près de Fréjus, au Barrage de Malpasset.

Sur le plan écologique, une utilisation d'hydroliennes en masse est donc préférable.