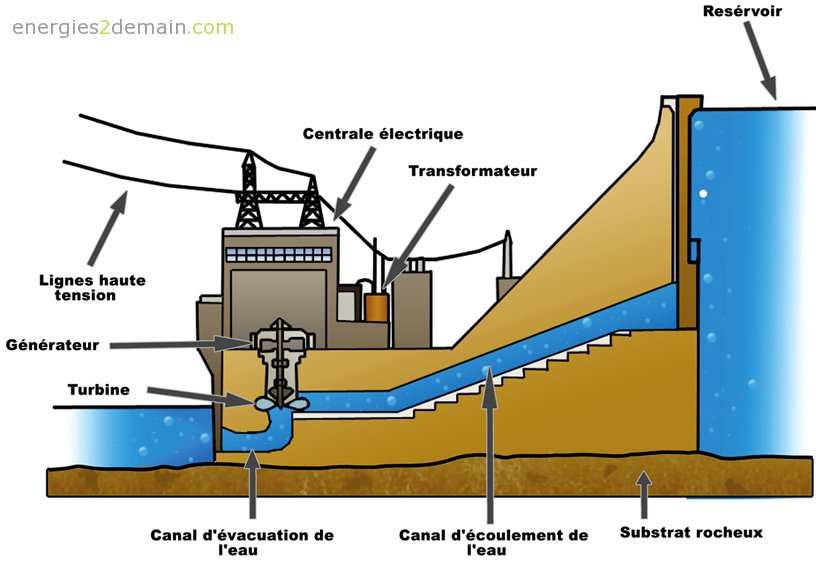

Il faut savoir que l'électricité ne peut pas être stockée, ce qui a pour conséquence que la proportion d'énergie hydroélectrique est bien moindre (de l'ordre de 10 %) que la puissance installée... En effet, il faut assurer l’équilibre instantané de la production et de la consommation d’électricité. C'est pourquoi l'énergie hydroélectrique est souvent une variable d'ajustement. En France, par exemple, la puissance installée est de 51 GW, soit 22 % de l’ensemble des centrales contribuant à l’alimentation des réseaux publics alors que la production ne représente qu'environ 15 %. Les barrages électriques fonctionnent donc avec le principe de la "pointe": la centrale ne fonctionne que lorsque la consommation en électricité atteint un taux élevé (par exemple pendant les heures de repas), mais une usine peut aussi fonctionner pour alimenter des foyers en dehors du territoire. Le problème touche les barrages et les usines marémotrices, alors que les hydroliennes fonctionnent en permanence (sauf tempête sous-marine), la source d'énergie étant beaucoup plus grande. Une fois transformée par un transformateur, l'électricité est donc acheminée par des lignes à hautes tensions.

Le rendement d'une hydrolienne, c'est à dire l’énergie transformée avec succès en énergie électrique, étant à peu près de 30%, pour qu'elles soient rentables, il faut qu’elles soient installées en très grand nombre. Les pertes sont majoritairement des pertes thermiques dissipées dans le milieu. D'autre part, l'électricité est directement acheminée par des câbles de plusieurs kilomètres, sous forme de courant non uniforme, l'intensité des courants pouvant changer.